拜年的风俗 拜年起源于什么时候

导读:不知从什么时候起,我国就把拜年活动作为一个习俗来宣传。大年初一那天要拜年,而且拜年的风俗和讲究要了解,拜年习俗通过广泛传播,大家都了解不少。那么,拜年的风俗具体如何?拜年起源于什么时候呢?想知道就来瞧瞧小编的介绍吧。

拜年的风俗

拜年,成为佳节的重负,古人早就感觉到了。故而《燕京岁时记》中有“亲者登堂,疏者投刺而已”的记述。刺,即名刺。投刺,即送张名片,代替登门拜年。这就是贺年片的由来。

中国最古老的名片叫“谒”,起源于先秦。后来,出现一种比谒小得多的小名片,即为刺。刺在汉魏都是削竹木制成的。唐代始用红笺制成名纸,也即名片。

王充所著《论衡》卷三“骨相篇”中已有记载,“韩生谢遗相互,通刺倪宽,结胶漆之交,尽筋力之敬”,其中所说的通刺即是名片。远在宋代就有互相投送“拜年帖”的风气,当时叫做“送门状”。

贺年片,千余年来使用日趋广泛,在官场中,成为一种交际方式。平日未必相识,元日也要望门投刺。《江邻儿杂志》载有位执政官深苦此事,故吟诗曰:“躁因修贺刺,懒为答空书。”的确,如果书写这种千篇一律的贺年片,也是个令人烦躁的事。可是,这总比在元日“貂裘蟒服,道路纷池”,车水马龙,犹恐人后地亲自亲往要好得多吧!

贺年片用之甚滥,甚至平素无往来,道路不揖者,过年了,也要送上一张贺年片。这就给“投刺者”带来很大负担,于是送贺年片的仆人就到门口喊上一两声,留下贺帖就走。主人闻声开门,送帖人早已不见。故在杂剧中有:“那送帖的比兔子跑得还快”的记载,因之,贺年片得个雅称,名曰“飞帖”。

明时,许多人家年节在门上贴个红纸袋,上书姓名,以接飞帖。这纸袋名曰“门簿”,又叫“接福”。也称“代僮”,类似今天的家庭信箱。

一到正月初一,见了街坊邻舍、亲戚朋友,都得拱手作揖,说“新禧,新禧,发财,发财”。同时安排好拜年的日程,今天去几家,明天去几家,怎样顺道,要有个算计。不过,这件事实在没意思!你给我拜年,我得回拜;我先到你家,你也得照样登门。这种“繁文缛节”,虽然彼此厌烦,可是谁也不好意思先行破除。经常是此来彼往,交错于途,谁也见不着谁。有时在路上相遇,互道新禧,然后一揖而别,说声“两免”,算是省了事。有车的“大人先生”们,常常叫仆人坐着空车,拿着名帖,到处拜年,只在人家门口向门房举着名帖,说声某老爷来拜年,对方仆人就回答,“家主人不敢当,挡驾”,于是拜年的仆人驱车去往另一家。这种“以空对空”的拜年方式,明朝已有之,清末民初尤盛,到后来就发展成有了固定的台词,双方仆人做一番相应的对白,即完成了主人间的拜年“仪注”,这也真得训练有素才行。

在故宫博物院笔者曾见过一张明代天顺年间的贺年卡,系用梅花笺纸裁制成的,约二寸宽,三寸长,上面用毛笔工整地以楷书体书写着收帖人的地址和姓名,古香古色,大有梅花报春的意境。到了清康熙年间,开始用红色的硬纸片制作贺年卡片谓之“拜帖”。清末时,更时兴一种拜盒,将贺年卡装到盒内送给对方,显着庄重华贵,送帖人登门拜访时,主人在前,仆人捧盒在后,拜盒上还系有红色绸结,以示友谊长存。

贺年卡,古代都是由主人亲笔书写,以示郑重。民国以后才开始出现印刷制成的贺年卡,由于西方文化的侵入和勤工俭学者的大量回国,这一时期的贺年卡从内容和格式上都一改旧时的容颜,有的只书“恭贺新禧”的字样,但在设计与制作上都有了提高。

结语:以上是小编整理的“拜年的风俗,拜年起源于什么时候”内容,希望能够给大家带来帮助。

相关查询:北京天气预报、旅游景点天气、上海天气预报15天、广州国际机场天气、卫星云图天气预报、天气预报降水分布

- 上一篇:中央气象台今早6时继续发布高温黄色

- 下一篇:最后一页

最新社会热点信息

- 幸福树放在家里哪个位置最吉利

- 龙血树的寓意与风水

- 家里为什么不能放向日葵

- 菊花放家里是否不吉利

- 院里有桃树是吉是凶

- 院里有核桃树是吉是凶

- 院里有杏树是吉是凶

- 为什么说枣树是凶树

- 为什么房前不栽石榴树

- 竹子为什么不能种屋后

- YU7锁单破24万!雷军的麻烦来了

- 刘晓庆晒照辟谣去世传闻

- 巴黎圣日耳曼4比0淘汰迈阿密国际,晋级世俱杯8强,伊布称梅西没输,贝克汉姆发声

- 宋佳:看似不争,其实最争。

- 刘亦菲缺席白玉兰颁奖,疑提前知道结果不满主办方戏耍,天仙这是输不起还是真高贵?

- 白玉兰奖之夜,于和伟二封视帝落空,靳东笑到最后!

- 杨紫无缘白玉兰视后很正常,古装剧拿视帝和视后,只有胡歌和孙俪

- 宋佳光脚聊天闫妮送花,蒋欣获奖泪洒现场,谁说女演员只争奖?

- 白玉兰奖无冷门,蒋欣得奖众望所归,靳东首夺视帝,宋佳如愿二封

- 短时间两次被洪水侵袭,榕江的雨到底有多大?三天至少降下46个西湖

台风预报及台风路径

台风预报及台风路径 雷达云图天气预报

雷达云图天气预报 全国天气视频预报

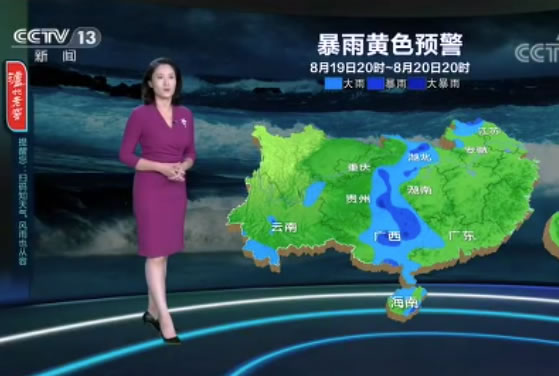

全国天气视频预报 卫星云图天气预报

卫星云图天气预报 全国天气降水分布图

全国天气降水分布图 全国气温图查询

全国气温图查询